深基坑專項方案編制

(九)施工方法和技術措施

1.圍護結構施工

包括圍護樁����、止水帷幕����、內支撐、支撐立柱、壓頂梁、圍檁、土釘墻�、錨桿、地下連續墻�、傳力帶等的施工工藝、施工順序�����、流程以及相關技術參數的控制和質量驗收要求等�����。

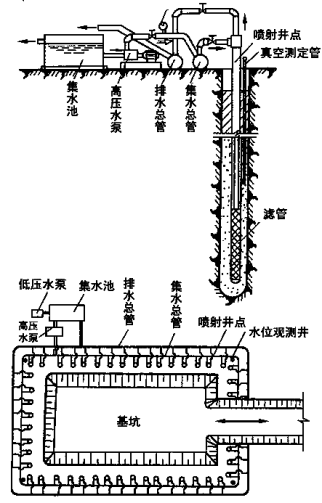

2.基坑降排水

按照設計降排水要求�����,具體落實坑內外降、排水的措施,明確排水溝�����、集水井平面布置及具體做法��;深井(包括普通自流井��、真空深井、減壓井等)或輕型井點平面布置、施工構造及技術措施�,降水的控制要求及排水去向���。

當周邊環境條件較為復雜��,應認真分析降水、挖土對周邊環境的影響����,采取相應措施減小對周邊的影響�。

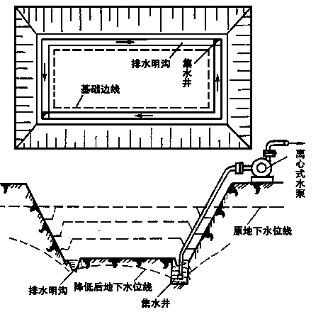

(1)明溝與集水井排水

在基坑的一側或四周設置排水明溝�����,在四角或每隔20~30m設集水井,排水溝始終比開挖面低0.4~0.5m,集水井比排水溝低0.5~1 m,在集水井內設水泵將水抽排出基坑�����。適用于土質好�、地下水量不大的基坑排水�����。

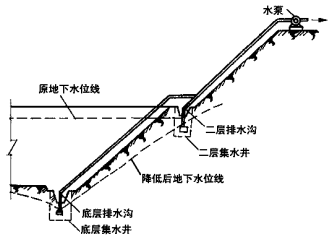

(2)分層明溝排水

當基坑土層由多種土層組成,中部夾有透水性強的砂類土時,為防止上層地下水沖刷基坑下部邊坡,宜在基坑邊坡上分層設置明溝及集水井��。

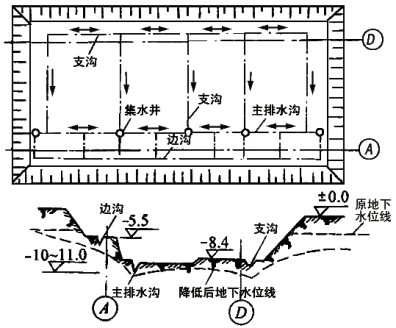

(3)深層明溝排水

當地下基坑相連、土層滲水量和排水面積大����,為減少大量設置排水溝的復雜性,可在基坑內的深基礎或合適部位設置一條縱��、長�����、深的主溝��,其余部位設置邊溝或支溝與主溝連通�,通過基礎部位用碎石或砂子作盲溝�。適用于深度大的大面積地下室���、箱基的基坑施工排水。

(4)輕型井點降水

輕型井點是沿基坑四周將井點管埋入蓄水層內�����,利用抽水設備將地下水從井點管內不斷抽出�����,將地下水位降至基坑底以下。適用于滲透系數為0.1~50m/d的土層中�����。降水深度:單級井點3~6m,多級井點6~12m。

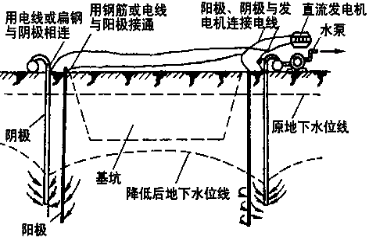

(5)電滲井點

以井點管作負極,打入的鋼筋作正極,通入直流電后,土顆粒自負極向正極移動,水則自正極向負極移動而被集中排出��。本法常與輕型井點或噴射井點結合使用����。

(6)噴射井點

是在井點管內設特制的噴射器�,用高壓水泵或空氣壓縮機向噴射器輸入高壓水或壓縮空氣,形成水氣射流,將地下水抽出排走。其降水深度可達8~20m。

3.土方開挖

主要包括內容:

(1)各階段挖土流程;

(2)分層分段施工方案(段層具體劃分�、土方量的具體數量等)�����;

(3)坑中坑的挖土方法��;

(4)出土口的布置;

(5)運土坡道布置、坡率及穩定措施���;

(6)挖掘機及運輸車輛作業流程����、行走路線及停車位置����。

上述內容一般應結合平面圖和局部剖面圖進一步說明�����,土方開挖施工應附開挖分段分區平面布置圖,分層施工工況以剖面圖形式示意���。

特別應明確下列技術要點:

(1)挖土與降水的協調安排、土釘(或錨桿)施工與降水的協調安排�����、土釘施工與挖土的協調安排;

(2)挖土施工過程中對工程樁����、支撐立柱、塔吊基礎的保護措施����;

(3)坑邊的荷載控制措施以及尾土挖除方法��。

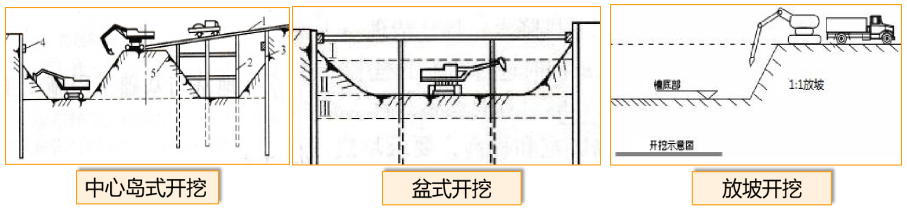

①中心島式開挖

宜用于具有較大空間情況下大型基坑土方開挖。具有挖土和運土速度快的優點。不過由于首先挖去基坑四周的土����,支護結構受荷時間長,在軟黏土中時間效應顯著�����,有可能增大支護結構的變形量,對于支護結構受力不利�。

②盆式開挖

常用于有支護土方。先開挖基坑中間部分的土方,周圍四邊預留土坡���,土坡最后挖除。采用盆式挖土方法可以使周邊的土坡對圍護墻有支撐作用���,有利于減少圍護墻的變形��。其缺點是大量的土方不能直接外運。

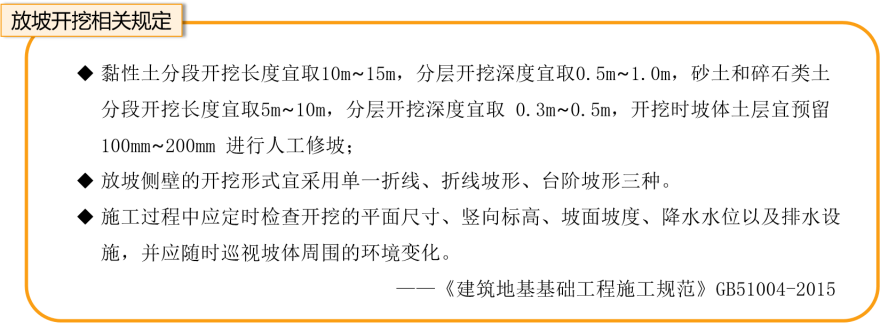

③放坡開挖

主要是無支護土方宜采用放坡挖土。當基坑開挖深度不大、周圍環境允許,經驗算能確保土坡的穩定性時可采用放坡挖土��。

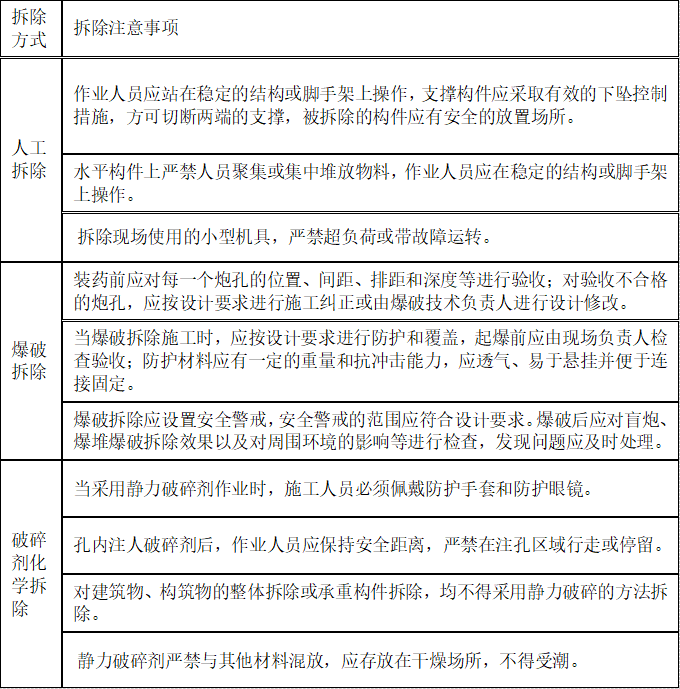

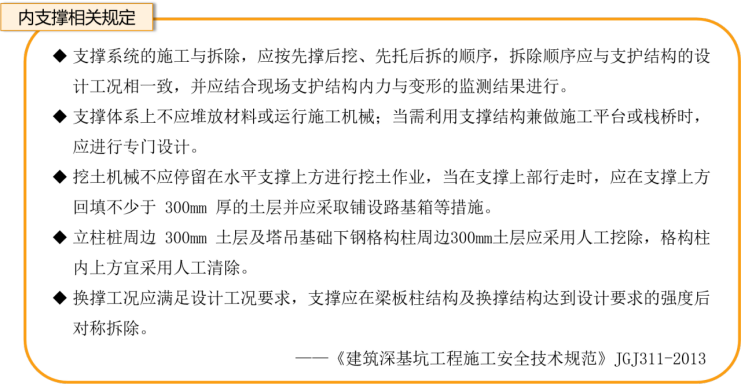

4.換撐及拆撐

傳力帶的施工�,換撐����、拆撐安排��,支撐拆除順序、安全措施���。

內支撐結構可選用鋼支撐�、混凝土支撐����、鋼與混凝土的混合支撐�。

(JGJ120-2012)

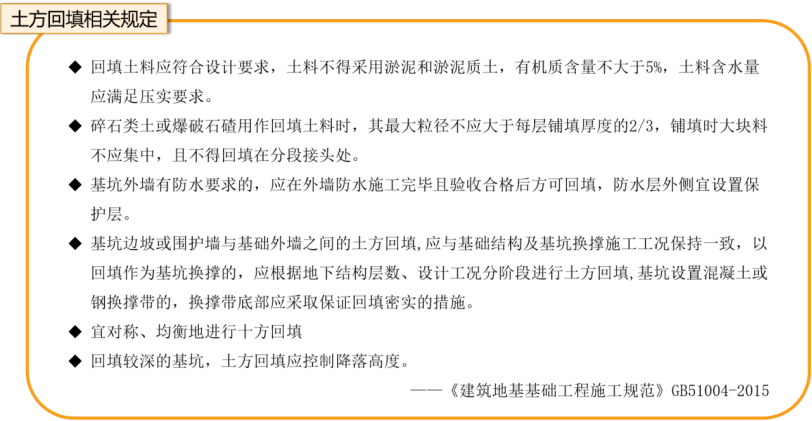

5.基坑回填

回填料選擇、回填工藝及回填土的質量控制。

工藝流程:

基槽底地坪上清理→檢驗土質→分層鋪土����、耙平→夯打密實→修整打平驗收���。

基坑和室內土方回填��,每層按100㎡~500㎡取樣1組,且不應少于1組,柱基回填����,每層抽樣柱基總數的10%,且不應少于5組����,基槽和管溝回填,每層按20m~50m取一組,且不應少于1組���,場地平整填方��,每層400㎡~900㎡取樣1組,且不應少于1組���。